最終更新日 2025年5月19日

地震とプレートについて

地震は、プレートテクトニクスと呼ばれる学説によって説明される事が多く、地球は十数枚のプレートで構成されているとされています。

プレートは、地表から約2,900kmまでを構成し対流しているとされるマントルの上に浮かぶ様に存在する厚さ5km〜60kmの固い岩盤の地殻とされ、マントルの対流によってインド・オーストラリアプレートや南極プレートなど大きく分類して十数枚のプレートが少しずつ移動する事が人工衛星の観測により実証され、プレート相対方向に移動して干渉し山脈などを形成する衝突型やプレートがプレートの下に潜り込む沈み込み型などプレート境界が狭まる収束型境界や反対方向にプレート同士が移動して新しい地殻が形成される発散型境界、境界がずれるトランスフォーム型境界の発生も確認されています。

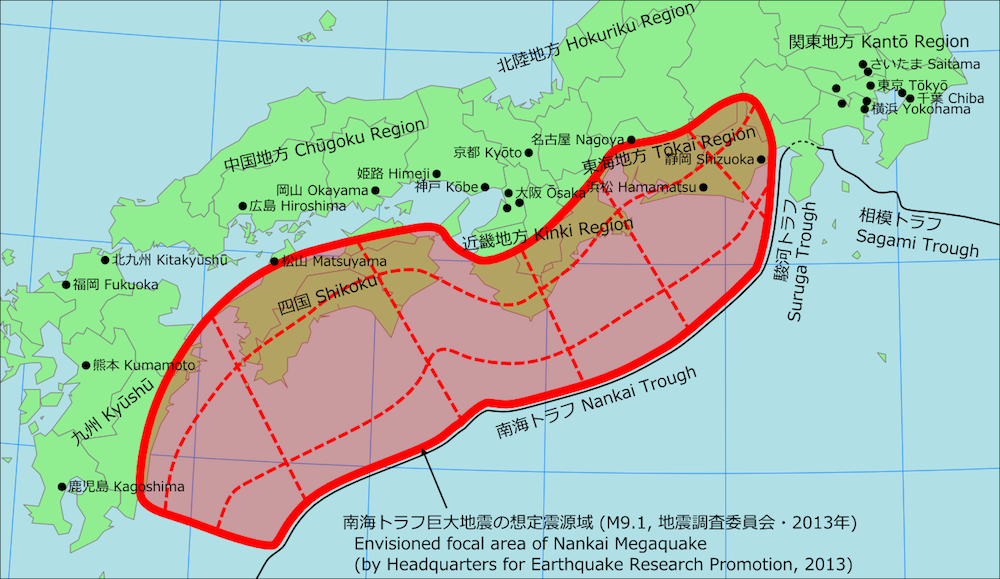

日本周辺には、陸のプレートとも呼ばれるアムールプレートと北米プレートに加え、太平洋プレート、フィリピン海プレートの4枚のプレートが複雑に入り組んでいる地球上でも珍しい地域であり、年に8cm程度西に移動する太平洋プレートが北米プレートやフィリピン海プレートの下に沈み込む千島海溝や日本海溝、伊豆・小笠原海溝に加え、年に3cm〜5cm程度北に移動しているフィリピン海プレートが北米プレートに沈み込む相模トラフや南に移動しているアムールプレートの下に沈み込む南海トラフ、南西諸島海溝などがあり、特に南海トラフ地震は東日本大震災の様に連動型して発生するリスクが高く、南海南方沖から東南道沖及び東海道沖までのプレート境界でマグニチュード9を超えるエネルギーを放出する断層破壊が発生すると危惧されています。

南海トラフ連動型地震について

南海トラフ連動型地震は、天武天皇治世時の684年や宇多天皇治世時の887年、堀川天皇治世時の1096年、南北朝時代の1361年、明応7年の1498年、宝永4年の1701年、江戸時代安政の1854年、昭和の1946年に200年〜300年の周期で発生した記録が残されていますが、南海南方沖から東南道沖及び東海道沖までの全てのプレート境界で断層破壊が発生した事は有史以来無いとも考えられており、南海南方沖から東南道沖及び東海道沖までのプレート境界で断層破壊が発生した場合には土佐海盆から駿河湾を結ぶ領域で2,000年に1度の規模になるとも推測され、南海南方沖から東南道沖及び東海道沖までの3連動に宮崎県南端の都井岬から大分県佐伯市の鶴御埼までの日向灘沖を含んだ更に広域のプレート境界で4連動の断層破壊が発生するとも危惧されています。

地震は、四方八方にマントルの対流によって移動するプレートの境界の収束や発散によりプレートに蓄積されたエネルギーによって発生するとされ、複数のプレートの収束型境界や発散型境界で発生するだけで無く、プレート内部で発生するケースもあります。

プレート内では、プレートの移動による衝突や離散などでプレート内部に蓄積されたエネルギーによってプレートの断層にズレや破壊が引き起こされる事によって発生するとされ、地殻運動を新生代第四紀まで行っていたと考えられる活断層で1,000年〜1万年周期で発生します。

活断層は、日本国内に2,000以上あるとされ、公的機関では活断層ごとに発生リスクを数値化していますが、阪神淡路大震災を引き起こした活断層は六甲・淡路島断層帯の一部とされる淡路島西部の全長10kmにも及ぶ野島断層の活動周期は1,800年〜2,500年であり、阪神淡路大震災発生以前の発生リスクは8%以下と考えられていたとされています。

収束型境界では、沈み込む海洋プレートに陸プレートが引き摺られ沈降する事により歪み蓄積されたエネルギーが限界点を超えた時点で陸プレートの歪みが正常な状態に戻ろうとして断層破壊を引き起こしプレートが跳ね上がり発生します。

跳ね上がる陸プレートは、周辺の海水ごと跳ね上がるので大きな津波が発生します。

東日本大地震について

東日本大地震は、宮城県石巻市の三陸沖を震源地として北アメリカプレートと太平洋プレートの収束型境界の日本海溝の複数箇所で北アメリカプレートの跳ね上がりが短時間に連動して発生したとされ、日本の観測史上最大のマグニチュード9.0とされています。

マグニチュード1は、200万ジュールのエネルギー量とされ、1ジュールは102gの物質を1m持ちあげるエネルギー量なので204トンの物質を1m持ちあげるエネルギー量と同等とされています。

マグニチュードは、揺れの大きさを示す震度は無く、揺れを引き起こすエネルギー量を数値化した指標であり、日本国内では気象庁独自の気象庁マグニチュードが報道に用いられています。

マグニチュードは、マグニチュード1のエネルギー量を約31.6倍にするとマグニチュード2になるとされ、マグニチュード2を約31.6倍するとマグニチュード3になり、マグニチュード3は31.6倍×31.6倍=1,000倍でマグニチュード1の1,000倍となります。

東日本大地震は、マグニチュード7.3の阪神淡路大震災の約350倍のエネルギー量だったとされています。